RPA体験談【事例編:研修会でのQ&A】

先日、このブログを連載している「JSDG日本システムアドミニストレータ連絡会」のミニ研修会(※)で

事例報告をしました。(第61回東京ミニ研修会を開催しました)

(※ミニ研修会:当会で実施している少人数のカジュアルな研修会です。会員限定のケースも多く、「ここだけの話」が聞けます。その後に懇親会もついてきます。)

ここでちょっとだけ宣伝(名古屋全国大会 10/26,27)

もっと大きな規模の研修会も年に1度やってます。

今年は2019/10/26、27に名古屋で実施します。

「第20回JSDG全国大会 in 名古屋を開催します」←案内ページへのリンク

初日10/26は会員以外の方も参加いただけます。お申し込みは10/11(金)まで

お近くの方は覗いてみてください。私も参加します。

さて本題に戻ります。研修会の内容としては RPA体験談【事例編:RPA(UiPath)で大幅な効率化を実現】について、

RPA体験談【事例編:RPA(UiPath)で大幅な効率化を実現】について、

もう少し踏み込んで、プログラムの作成から、実働に向けた取り組みの色々、ブログには書いていないRPAの導入への苦労談、また、どういった業務がRPAに向くか、といったところを1時間位でお話させていただきました。

その中で、いくつか質問をいただきましたので、その回答をご案内します。

(私見ですので、会社やJSDGの公式の意見では無い旨、ご留意ください。)

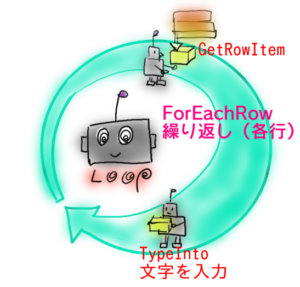

![]() どんな業務がRPAに向いていますか

どんな業務がRPAに向いていますか

![]() ウェブ画面と関わるシステムだと思います 。

ウェブ画面と関わるシステムだと思います 。

ExcelやAccessで完結するものは、VBAで作った方が良いです。

RPAはライセンス数にも制限があるし、Microsoftのソフトは、UiPathだと(たぶんWinActorも)、 ショートカットで動かす(※1)ことになるので 却って手間がかかると思います。

それから、一つのプログラムで、全社の業務を代行できるようなものが、費用対効果も高いと思います。

今回事例でお話したものや、会議のメンバー全員をペーパーレスシステムに登録できるプログラム(※2)などをイメージしてください。

※1:ショートカットで動かす(Alt・tab・tab・Enter等でExcelを動かす)

参考: RPA体験談【導入編:UiPathとOfficeソフトの組み合わせ】

RPA体験談【導入編:UiPathとOfficeソフトの組み合わせ】

※2:会議メンバーを登録するロボット

会議招集の際のメンバーにロボットを入れておくと、ロボットがペーパーレス会議にログインして、会議の箱を作り、メンバーも登録してくれるステキロボット。

メンバーにロボットを入れればいいだけなので、誰でも使えます。

![]() 作ったRPAはずっと使えますか?

作ったRPAはずっと使えますか?

Webでシステム更改したり OSのバージョンが上がったりすると、 そのまま動かなくなり、修正が必要になるなどの心配はありませんか。

修正の人材不足等を考えると、敢えてRPAを会社に導入しないという選択肢もあるのではないですか?

![]() ご心配のように「基盤がヴァージョンアップして動かず、誰も手が付けられない状況」は起こりうると思います。

ご心配のように「基盤がヴァージョンアップして動かず、誰も手が付けられない状況」は起こりうると思います。

実際にワタシが使っていた某Webシステムは、開発後、1年で更改されたので、一部修正が必要でした。

とはいえ、各企業は 「RPAに舵を切っている」といえるので、「RPAをやらない」という選択肢は無いと思います。

(なんと言っても現在RPAで効果は出ているのですから。)

本来はRPAは、部分最適を解消して全体最適にしたり、システム自体を修正するまでの

「つなぎ」という面があり、そういった矛盾を内包することが、必ずしも正しいとは思わないのですが、「賽は投げられた」のですから進むしか無いです。

人材についてはケースバイケースですが、派遣社員等での人材も出てくるのではないかと個人的に想像しています。派遣会社では、RPAのハンズオンセミナーをやっているところがあります。

![]() システム更改に耐えるRPAを作るために考えていることは?

システム更改に耐えるRPAを作るために考えていることは?

![]() ブラウザ名等も、極力読み込み用のExcelファイル上に書いておき、定数(変えない変数)処理する、仕様ドキュメントをきちんと残しておく、ということを意識しています。RPAを作ったり修正する時間が殆どないので、まだまだ不十分なのですが。

ブラウザ名等も、極力読み込み用のExcelファイル上に書いておき、定数(変えない変数)処理する、仕様ドキュメントをきちんと残しておく、ということを意識しています。RPAを作ったり修正する時間が殆どないので、まだまだ不十分なのですが。

![]() リスクについてはどう考えますか

リスクについてはどう考えますか

![]() :

:

いくつかに分けてお話します。

■クリティカルな業務について

夜間処理など人の手を離れるであれば、動かなかったときの対策は考えておく必要があると思います。

今回 お話しした通り ![]() RPA体験談【事例編:RPA(UiPath)で大幅な効率化を実現】 様々な要因により動かなくなることは十分あり得ます。

RPA体験談【事例編:RPA(UiPath)で大幅な効率化を実現】 様々な要因により動かなくなることは十分あり得ます。

色々なトラブルを予測して、プログラム上で色々と仕掛けを作ることはできますが、完全ということは無いです。動かなかった時に、人の手でカバーできる保険は必要だと思います。

■対外的な処理について

たとえば、社外宛メールは自動送付にしないで、極力ドラフト保存にして、送付は人間がやる等の対応があった方が安全だと思います。

いうのも、宛先や本文、添付ファイルメールのネタを仕込むのは通常Excel上で、そうなると「ニンゲン」が書き込むときに、でうっかり「行」がずれてしまうということは、あり得るからです。

自動送信にするなら、Excelファイルは絶対に変えない(更にパスワード保護をかける)、更に、RPAの中でも文字チェックをかける等、考え得るあらゆることをしなくてはいけません。(Excelに保護をかけても、パスワードが分からない→削除して作り直す、とかやっちゃう人もいますよね。仕様書やマニュアルは使用者が変わると見なくなりますから)

ニンゲンなら「あれ、おかしいよね」という気を利かせるということはRPAには出来ませんから。誤送信したときの影響範囲等のリスクを計測し、誤送信の際の対応も検討した上で実施すべきです。

![]() 過去に作ったVBA等が管理しきれなくなっている、いわゆる「野良化」しているという現象がありました。RPAについて「野良RPA」になる可能性は無いですか?

過去に作ったVBA等が管理しきれなくなっている、いわゆる「野良化」しているという現象がありました。RPAについて「野良RPA」になる可能性は無いですか?

![]() 当社の事例では管理ツールともいえるUiPathOrchestratorを使用しており、ライセンス・プログラムを一元管理(※)しています。

当社の事例では管理ツールともいえるUiPathOrchestratorを使用しており、ライセンス・プログラムを一元管理(※)しています。

これにより実行ライセンス・プログラムが共有されており、全社のプログラムが一覧で参照できます。

※一元管理

実行ライセンス共有:ライセンス数上限になると使えなくなる仕組み

プログラム一覧表示:プログラム名に部名をつけることでどこの部のものかわかるようにしている。(例:○部_メール自動送信)

そういう意味では、プログラム名をライブラリ化していると言え、野良は出来にくい仕組みと言えます。また重要度が高いプログラム(再鑑しない・別の仕組みで検証しない)は、先ほど話した通りリスクチェックやEUC登録が必要となっています。

とはいえ、一覧表示は出来てもいつの間にか使わなくなる、という意味の野良化は、今後ありうるのですが。

以上が質疑応答でした。

当日参加していただいた会員の方、気づきをありがとうございました。

↓日記の目次を作りました。